Archive for the ‘交通事件’ Category

スピード違反で刑事罰が科せられる場合とは?神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて検討

スピード違反で刑事罰が科せられる場合とは?神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて検討

スピード違反が法的に問題であることはご承知のとおりかと思いますが、その速度によっては、刑事罰が科せられることがあります。

この記事では、神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。

Aさんは事件当日、法定速度を制限とする国道(時速60km制限)の海老名市内の公道にて時速113kmで走行していたところ、移動式オービスによる取り締まりを受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反による刑事手続について】

我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。

そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第22条第1項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」と定められています。

よって、普通自動車の場合、法定速度である時速60kmを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については時速100km(同法27条1項1号))

また、時速40km等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。

これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。

故意に速度超過した場合の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)です。

通常、超過速度が時速30km未満(高速道路では時速40km)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。

一方で、超過速度が時速30km以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。

また、時速80km以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。

【スピード違反における弁護活動】

犯人性を争う

スピード違反の場合、警察官が緊急車両(パトカーや白バイ)ですぐ後ろを追尾して速度を測ったうえで停止を求めて処理する場合、移動式オービスなどで機械による測定後に停止を求めて処理する場合、固定式のオービスで測定して後日出頭の通知書が届く場合と、複数あります。

固定式オービスの場合など、自動車のナンバーと運転手の顔写真が自動的に撮影されたうえで、後日出頭するよう求められることになります。

しかし、運転手の顔写真が鮮明でないことも考えられるため、事件当日は車を貸す等していて別の者が運転していた可能性もあります。

認めて反省の意を示す

スピード違反を認めて反省している場合、その反省を具体的に示す必要があります。

例えば、自動車を廃車にする、運転免許証を返納する、交通贖罪寄附をする等が考えられます。

また、刑事裁判に発展した場合には、家族による情状証人等も必要になるでしょう。

その他合理的な主張

スピード違反の事実を争う(例えば、測定方法に問題がなかったか、等)場合や、スピード違反そのものは認めるものの合理的な理由があった(後続車両によるあおり運転から逃れる目的だった)等の主張も考えられます。

但し、主張そのものが認められるかどうかは評価が難しく、ともすれば不合理な弁解であると言われかねないため、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

【スピード違反などの刑事事件は当事務所へ】

これまで見てきたように、スピード違反は速度によっては行政処分に留まらず刑事事件に発展する可能性があります。

今回のAさんのように、神奈川県海老名市にて、スピード違反をして刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事件の詳細や前後の事情などをしっかりと聞いた上で、取調べや裁判におけるアドバイスを無料で行います。

※当事務所は刑事事件・少年事件の専門ですので、交通反則金や違反点数(運転免許停止・取消処分)といった行政処分についてのご相談は出来ません。

神奈川県海老名市にて飲酒運転をしてしまい逮捕・勾留されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討

神奈川県海老名市にて飲酒運転をしてしまい逮捕・勾留されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討

神奈川県海老名市で発生した架空の飲酒運転事例を通して、道路交通法違反とその法律対応について解説します。飲酒運転がもたらす社会的影響と、逮捕後の勾留阻止や釈放を求める弁護活動の重要性についても触れます。

1. 飲酒運転とは

飲酒運転は、運転者がアルコールを摂取した状態で自動車を運転する行為を指します。

道路交通法第65条では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しており、この法律に違反した場合、重い罰則が科されます。

飲酒運転は、運転者自身の判断能力や反応速度を低下させ、交通事故を引き起こすリスクを高めます。

事故によっては、重大な負傷や死亡事故につながることもあり、社会的にも大きな問題となっています。

飲酒運転の防止には、個人の意識の向上だけでなく、社会全体での啓発活動や厳格な法律の適用が求められています。

このように、飲酒運転は個人の安全だけでなく、他者の生命や財産をも脅かす重大な犯罪行為であり、決して行ってはならない行為です。

2. 事例: 神奈川県海老名市での飲酒運転

この事例はフィクションです。

神奈川県海老名市に住むAさんは、ある夜、友人との飲み会からの帰宅途中でした。

飲酒後にも関わらず、自身の車を運転することを選択したAさんは、海老名市内の住宅街を通過中に警察の検問に遭遇しました。

警察官による呼気検査の結果、Aさんの血中アルコール濃度は法律で定められた基準値を超えていることが判明しました。

その結果、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)でその場で逮捕されました。

この事例では、Aさんがどのようにして法律に違反し、どのような法的措置が取られたのかを詳しく見ていきます。

3. 道路交通法違反の罰則

飲酒運転に対する罰則は、その重大性を反映して、日本の道路交通法において厳しく定められています。

酒気帯び運転に対する基本的な罰則は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金です。

これは、アルコールの影響下で運転し、正常な運転ができない状態にあった場合に適用されます。

さらに、血中アルコール濃度が特定の基準値を超える場合、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されることもあります。

この基準値は、血液一ミリリットルあたり0.3ミリグラム、または呼気一リットルあたり0.15ミリグラムと定められています。

また、酒気を帯びている可能性がある人に対して車両を提供したり、酒類を提供したりする行為も罰せられます。

これらの行為に対する罰則は、提供した車両が実際に飲酒運転に使用された場合、より重いものとなります。

道路交通法におけるこれらの罰則は、飲酒運転の防止と、もし発生した場合の厳正な対応を目的としています。

4. 勾留の阻止

勾留とは、犯罪の嫌疑がある人を裁判所の決定により一定期間拘束することを指します。

飲酒運転で逮捕された場合、被疑者は勾留される可能性がありますが、これを阻止する方法が法律には存在します。

勾留の阻止には、主に保釈請求があります。保釈とは、裁判が行われるまでの間、被疑者や被告人を一時的に釈放する制度です。

保釈請求をするには、保釈金を裁判所に預け入れる必要があります。この保釈金は、裁判に正しく出廷することを保証するためのものです。

また、弁護士を通じて、勾留の必要性がないことを裁判所に主張することも勾留阻止の一つの方法です。

これには、被疑者が逃亡の恐れがない、社会的信用が高い、家族を養っているなど、具体的な理由を示す必要があります。

勾留されると、仕事や家庭生活に大きな影響を及ぼすため、早期の釈放が望まれます。

したがって、飲酒運転で逮捕された場合、迅速に弁護士に相談し、適切な法的手続きを踏むことが重要です。

5. 勾留された場合の対応

勾留された場合、被疑者やその家族は深刻な不安と対峙することになりますが、法的な対応策があります。

最も一般的な対応策は、準抗告申立てです。これは、勾留決定に対して不服を申し立て、再審査を求める手続きです。

準抗告申立ては、勾留決定が出された後、速やかに行う必要があります。この申立てを通じて、勾留の不当性を主張し、釈放を求めることができます。

この手続きには、勾留の理由が不十分である、証拠が不足している、被疑者の健康状態が勾留を許さないなど、具体的な理由を示す必要があります。

また、弁護士による支援が不可欠です。弁護士は、法的な知識と経験を活かして、準抗告の申立てを適切に行い、被疑者の権利を守ります。

勾留された場合の対応は、迅速かつ適切に行うことが重要です。そのためには、信頼できる弁護士に相談し、法的な手続きを進めることが勧められます。

準抗告申立てに成功すれば、被疑者は釈放され、家族との再会や日常生活への復帰が可能となります。

6. 弁護士による支援の重要性

飲酒運転で逮捕された際、弁護士による支援は非常に重要です。

弁護士は、法律の専門家として、逮捕された人の権利を守り、最適な法的対応を提供します。

逮捕後の初動対応、勾留阻止の申し立て、保釈請求、準抗告申立てなど、複雑な法的手続きを適切に進めるためには、専門的な知識が必要です。

弁護士は、被疑者やその家族と密接に協力し、事件の詳細を把握した上で、最良の戦略を立てます。

また、裁判所や検察官との交渉においても、弁護士は被疑者の代理人として活動し、被疑者の利益を最大限に守ることができます。

逮捕・勾留時には、感情的にも不安定になりがちですが、弁護士は冷静かつ客観的な立場からアドバイスを提供し、心理的なサポートも行います。

弁護士による支援は、被疑者が公正な裁判を受け、適切な判決を得るために不可欠です。

したがって、飲酒運転で逮捕された場合、できるだけ早く弁護士に相談することが、被疑者の権利を守り、最終的な結果に大きく影響します。

7. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

本記事では、飲酒運転の法的な側面、罰則、勾留の阻止方法、そして予防と啓発について解説しました。

飲酒運転は、個人の生活だけでなく、他者の安全にも深刻な影響を及ぼす行為です。

法律による罰則は厳しく、一度の過ちが人生を大きく変えてしまう可能性があります。

そのため、飲酒運転の予防と、もし事故が起きた場合の適切な法的対応の知識は、非常に重要です。

このような状況に直面した際、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、飲酒運転を含む様々な刑事事件に対応しています。

当事務所では、逮捕・勾留された方々への迅速な対応、保釈支援、裁判での弁護など、幅広いサポートを提供しています。

神奈川県海老名市にて、飲酒運転をした家族が逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動についてお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

神奈川県海老名市で発生した飲酒運転・死亡事故を起こしたという架空の事例を想定し、成立する罪について検討

神奈川県海老名市で発生した飲酒運転・死亡事故を起こしたという架空の事例を想定し、成立する罪について検討

飲酒運転のうえ死亡事故を起こした場合、通常の人身事故に比べ厳しい刑事処罰が科せられます。

当ブログは、飲酒運転をしてしまい事故を起こし被害者が死亡してしまったという架空の事例を想定したうえで、検討される罪について記したものです。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。

Aさんは事件当日、自車を運転して友人らとドライブをし、旅先で飲酒をしたうえで、帰りも運転をしました。

しかしAさんは酒に酔っていたため海老名市内の直線道路でハンドルを切ってしまい、ガードレールにぶつかり、車両は大破する事故になりました。

この事故で、同乗していたAさんの友人であるVさんが死亡してしまいました。

Aさん自身も大怪我を負い救急搬送されたため、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官は、Aさんを在宅で捜査することとしました。

≪ケースはすべてフィクションです≫

【飲酒運転について】

道路交通法では酒気を帯びている、あるいは酒に酔っている状態での自動車等の車両の運転を禁止しています。

道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

同117条の2第1項1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態にあつたもの(罰条:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

同117条の2の2第1項第3号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの(罰条:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

酒気を帯びた状態というのは、政令に定められている基準値を超えるアルコールが体内から検知された場合を指します。

2024年2月28日現在、この基準値は

・血液1㎖につき0.3mg

・呼気1Lにつき0.15mg

と定められています。(道路交通法施行令44条の3)

更に、道路交通法117条の2第1項1号において、酒に酔つた状態として「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と定められています。

以下、飲酒運転のまとめです。

前提として、酒をごく少量でも帯びた上で運転する行為は、飲酒運転として扱われるため、運転をしてはいけません。

そのうえで、上記の基準値を超えて酒気を帯びていた場合には、酒気帯び運転の罪に問われます。

また、酒に酔った状態で運転していた場合には酒酔い運転となりより厳しい刑事罰が科せられます。

酒酔い運転に当たるかどうかについては、呼気検査・血液検査により体内にどれくらいのアルコールが入っているか、受け答えがしっかりできているか、歩行検査(まっつぐ歩けているか)などの検査によって決められます。

【飲酒して人身事故を起こした場合に問題となる危険運転致死傷罪】

自動車等を運転して事故を起こし被害者を死傷させた場合、過失運転致死傷罪に問われます。

(過失運転致死傷罪)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

しかし、事例のAさんのように飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

条文は以下のとおりです。

(危険運転致死傷罪)

同2条1項 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

同3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。

危険運転致死傷罪は、単に飲酒運転による人身事故というだけではなく、

・アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で運転して人身事故を起こした

・アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その結果アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り人身事故を起こした

という場合に成立します。

2つとも同じような要件に見えますが、前者は既に酩酊している状態で運転した場合に成立する罪で、後者は、運転を開始した時点では酩酊していなかったものの、ある程度酒を飲んでいるなどで運転中に酒が回って泥酔状態になる可能性がある状態であることが要件になります。

よって、たとえば事例のAさんがほろ酔い程度で正常な運転ができ得る状態で運転をしていたが、結果として事故を起こしたという場合であれば、危険運転致死傷罪は成立せず、酒気帯び運転(道路交通法違反)と過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反)で捜査されることになります。

【飲酒運転で事故を起こした場合の弁護活動】

飲酒運転で事故を起こしてしまい、その結果被害者が死傷した場合、弁護士としては運転当時の状況(アルコールの影響の程度)が気になるところです。

たとえば、事件から時間が経った後に呼気検査が行われていた場合、それは事故当時の数値と異なる可能性があります。

アルコールは吸収に時間がかかるため、飲酒後しばらく経ってから数値が高くなる傾向にあるためです。

また、取調べで飲酒の量について質問された場合に、捜査機関が実際の飲酒量より多く飲んだのではないかと疑い、誘導或いは厳しい取調べが行われるおそれがあるため、弁護士は取調べの内容について逐一確認する必要があります。

とはいえ、飲酒の有無に関わらず、人身事故を起こした場合には被害者が死傷しているわけですから、賠償が必要になります。

この点、任意で保険に加入している場合は対人対物無制限で補償される場合がありますが、契約の内容次第では部分的にしか補償が認められないばあや、飲酒運転の場合には保険金が支給されないという場合もあるため、注意が必要です。

また、保険会社から被害弁済が行われていた場合であっても、被害者・ご遺族に対して謝罪と別途の弁済を行う必要があると考えられます。

弁護士は、状況に応じて示談交渉を行い、厳しい刑事処罰を回避するよう努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

当事務所の弁護士は、危険運転致死傷罪を含む交通事故事件の経験も豊富です。

神奈川県海老名市にて、家族が飲酒運転をして被害者を死傷させてしまい危険運転致死傷罪で逮捕されているという場合、御自身が在宅で捜査を受けているという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にお問い合わせください。

神奈川県小田原市にて飲酒運転のうえ事故を起こしてしまい被害者を死傷させてしまった場合に成立する罪

神奈川県小田原市にて飲酒運転のうえ事故を起こしてしまい被害者を死傷させてしまった場合に成立する罪

神奈川県小田原市で発生した架空の飲酒運転による人身事故を事例に、危険運転致死傷罪とその法律対応、特に釈放を求める弁護活動について解説します。この記事では、実際に起こり得る事故のシナリオを想定し、法律的な見地からその対応を探ります。

事故の背景と概要

神奈川県小田原市で発生した架空の事例を通して、飲酒運転による人身事故の深刻な問題点を探ります。

この事例では、夜間に飲酒後に車を運転していたAさんが、歩行者Bさんをはねる重大な交通事故を起こしました。

事故発生後、Aさんはすぐに警察に通報し、通報を受けて臨場した小田原警察署の警察官はAさんの呼気検査を行ったところ、基準値を大幅に超える0.85mg/lが検出されました。

この事故では、Aさんの血中アルコール濃度が法律で定められた基準値を大幅に超えていたことが判明し、危険運転致死傷罪での起訴が検討されています。

飲酒運転は、運転者の判断能力を低下させ、反応速度を遅くすることから、重大な事故を引き起こす可能性が高くなります。

このような行為は、運転者自身だけでなく、他の道路利用者にも大きな危険を及ぼすため、法律によって厳しく罰せられます。

本事例を基に、飲酒運転による人身事故がどのように法律的に扱われ、どのような影響を社会に与えるのかを詳しく見ていきます。

事例

神奈川県小田原市における架空の飲酒運転事故のシナリオは、深夜、Aさんが友人との飲み会後、自動車で帰宅する途中で発生しました。

Aさんは、飲酒により判断力が鈍っていたにも関わらず、車を運転することを選択しました。

小田原市の繁忙期の通りを走行中、Aさんは前方を歩いていたBさんに気づかず、そのままBさんをはねてしまいました。

事故の衝撃でBさんは重傷を負い、緊急に病院に搬送されましたが、幸いにも一命を取り留めました。

事故直後、Aさんは一時的にパニックに陥り、現場から逃走しようとしましたが、事故現場周辺の防犯カメラによって車両が記録されていました。

警察はこの映像を手がかりに迅速にAさんを特定し、逮捕に至りました。

逮捕時、Aさんの呼気からは法定限度を超えるアルコール濃度が検出され、飲酒運転が明らかになりました。

この事例では、飲酒運転による判断力の低下が直接的な事故の原因となり、重大な人身事故を引き起こしたことが問題となります。

法律的には、Aさんは危険運転致死傷罪の適用を受ける可能性が高く、この罪には重い刑事罰が科されることになります。

この架空の事例を通して、飲酒運転の危険性と、その法的な責任について考える機会を提供します。

危険運転致死傷罪の法的定義

危険運転致死傷罪は、交通事故における運転者の行為が特に危険である場合に適用される罪です。

この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(危険運転致死傷罪法)に基づいて定められています。

主な成立要件は以下の通りです:

- アルコール又は薬物の影響下での運転

アルコールや薬物を摂取し、その影響で正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合。 - 過度の速度での運転

進行を制御することが困難な高速度で自動車を運転し、人を死傷させた場合。 - 無免許や運転技能の不足

運転免許を持たず、または必要な運転技能がない状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合。 - あおり運転などの妨害運転

他の車両の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入するなどして、重大な交通の危険を生じさせ、人を死傷させた場合。 - 信号無視や標識無視による運転

赤色信号や通行禁止の標識を無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し、人を死傷させた場合。

危険運転致死傷罪に問われた場合、重い刑事罰が科される可能性があります。

具体的には、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処されることがあります。

この法律は、交通事故における運転者の責任を厳しく問うものであり、飲酒運転をはじめとする危険な運転行為を抑止することを目的としています。

飲酒運転が引き起こす法的問題

飲酒運転は、交通事故を引き起こす主要な原因の一つであり、その法的問題は非常に深刻です。

飲酒によって運転者の判断能力が低下し、反応速度が遅れることで、重大な事故につながる可能性が高まります。

このような事故が発生した場合、運転者は危険運転致死傷罪の適用を受けることがあります。

飲酒運転が引き起こす法的問題には以下のようなものがあります:

- 刑事責任の問題

飲酒運転による事故は、危険運転致死傷罪に該当する可能性があり、重い刑事罰が科されます。

特に、人の死傷に至った場合、その責任は極めて重大となります。 - 免許の取消や停止

飲酒運転を行った場合、運転免許の取消しや停止の措置が取られることがあります。

これにより、運転者は一定期間または永久に運転する権利を失うことになります。 - 民事責任の問題

事故によって被害者やその家族に損害を与えた場合、運転者は民事上の賠償責任を負うことになります。

治療費や慰謝料、場合によっては将来の収入損失に対する賠償も求められることがあります。 - 社会的信用の失墜

飲酒運転による事故は、運転者の社会的信用を大きく損なうことになります。

職場での立場や社会的評価にも影響を及ぼし、復職や再就職が困難になることもあります。

飲酒運転は、個人の生活だけでなく、他人の生命や身体にも重大な影響を及ぼす行為です。

そのため、運転前の飲酒は絶対に避けるべきであり、もし飲酒してしまった場合は絶対に運転をしないという強い意識が必要です。

法律は飲酒運転に対して厳しい罰則を設けており、安全な交通環境を守るために、運転者一人ひとりが責任ある行動を取ることが求められています。

弁護活動の重要性と戦略

飲酒運転による人身事故が発生した場合、被告人の弁護活動は非常に重要です。

この段階での適切な法的対応は、被告人の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。

弁護士は、被告人の権利を守り、可能な限り有利な結果を得るために、以下のような戦略を立てる必要があります。

1. 事実関係の確認と証拠収集

事故の詳細な状況を把握し、事故現場の写真、目撃者の証言、医療記録など、有利な証拠を収集します。

2. 法律的評価の精密化

危険運転致死傷罪の成立要件を詳細に分析し、被告人の行為が法律上どのように評価されるかを検討します。

3. 被告人の状況と背景の考慮

被告人の過去の運転記録、アルコール依存症の有無、社会的背景などを考慮し、裁判所に対して有利な情報を提供します。

4. 刑罰の軽減を目指す

被告人が真摯に反省していること、再犯の可能性が低いことなどを証明し、刑罰の軽減を求めます。

5. 民事責任に関する対応

被害者やその家族との和解を図り、適切な賠償金の支払いによって、民事責任を果たすことも重要です。

6. 社会復帰への支援

刑事罰だけでなく、被告人が社会に復帰するための支援も検討します。例えば、アルコール依存症治療プログラムへの参加を提案するなどです。

弁護士は、これらの戦略を用いて、被告人の権利を守り、最も有利な結果を目指す必要があります。

飲酒運転による事故は、被告人にとっても被害者にとっても大きな影響を及ぼします。

そのため、法的な対応は非常に慎重に行われるべきです。

判例と裁判所の対応

飲酒運転による人身事故に関連する判例は、裁判所がどのように危険運転致死傷罪を扱っているかを理解する上で重要です。

これらの判例を通じて、裁判所が事故の重大性や運転者の責任をどのように評価しているかが明らかになります。

裁判所の対応の特徴は以下の通りです:

- 重罰化の傾向

飲酒運転による事故は、社会的にも非常に重大な問題とされています。

そのため、裁判所は厳しい刑罰を科す傾向にあり、特に人命に関わる事故の場合、その傾向はより顕著です。 - 事故の状況に応じた判断

事故の具体的な状況や被告人の過去の運転記録、アルコール依存症の有無など、様々な要因を総合的に考慮します。

これにより、個々の事案に応じた公正な判断が下されます。 - 被害者との和解の重視

被害者やその家族との和解が成立している場合、裁判所はこれを刑罰の軽減要因として考慮することがあります。

和解は、被告人が社会復帰する上での重要なステップともなります。 - 再犯防止策の検討

裁判所は、被告人が再び同様の犯罪を犯さないように、アルコール依存症治療プログラムへの参加など、再犯防止策を命じることがあります。 - 社会的影響の考慮

判決は、社会に対するメッセージを発する機能も持っています。

飲酒運転の危険性を社会に広く伝え、予防意識の向上を図ることも、裁判所の重要な役割の一つです。

これらの判例と裁判所の対応を通じて、飲酒運転に対する法的な対応の厳しさが理解されます。

予防と対策

飲酒運転による人身事故は、予防可能なトラジェディです。

個人の意識改革と社会全体の取り組みが重要であり、以下のような予防策が効果的です:

- 啓発活動の強化:飲酒運転の危険性に関する啓発活動を積極的に行い、社会全体の意識を高める。

- 代行サービスの利用促進:飲酒後の移動手段として、代行サービスや公共交通機関の利用を促進する。

- 法律の遵守と教育:運転免許の取得過程で、飲酒運転の法的責任について徹底した教育を行う。

事故が発生した場合、適切な法的対応は被告人の将来に大きな影響を及ぼします。

このような状況に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、飲酒運転を含む様々な刑事事件に対応する法律事務所です。

私たちは、被告人一人ひとりの状況に合わせた最適な法的サービスを提供し、刑事事件における厳しい状況を乗り越えるためのサポートを行っています。

経験豊富な弁護士が、初期対応から裁判対策、社会復帰の支援まで、一貫したサービスを提供します。

飲酒運転による事故でお困りの方、またはその他の刑事事件で法律的な支援が必要な方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

人身事故で過失運転致傷罪に問われたものの不起訴となった事例を想定して弁護活動について検討

人身事故で過失運転致傷罪に問われたものの不起訴となった事例を想定して弁護活動について検討

神奈川県三浦郡で発生した架空の人身事故事例を通して、過失運転致傷罪とその弁護戦略について解説します。この記事では、実際の法律知識と架空の事例を組み合わせ、過失運転致傷罪の理解と不起訴処分を目指す弁護活動について深く掘り下げます。

神奈川県三浦郡での架空の人身事故事例

神奈川県三浦郡で発生した架空の人身事故を想定しましょう。

この事例では、Aさん(40歳、サラリーマン)が運転する車が、夜間に歩行者のBさん(30歳)を衝突し、Bさんが軽傷を負う事故が発生しました。

事故発生時、Aさんはアルコールを摂取しておらず、速度違反もしていませんでしたが、暗がりで歩行者を見落としたことが原因でした。

この事例では、過失運転致傷罪の適用が考えられ、Aさんは法的な対応に直面することになります。

この記事では、この事例を基に、過失運転致傷罪の法的側面と、弁護士がどのように対応するかを掘り下げていきます。

過失運転致傷罪の適用事例とその影響

神奈川県三浦郡での架空の事例を考えます。

Aさんは、夜間に車を運転中、不慮にも歩行者のBさんをはねてしまいました。

この事故で、Bさんは軽傷を負い、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで警察に事情を聴かれることになりました。

この事例では、以下のポイントが重要です。

- 過失の程度:Aさんはアルコールを摂取しておらず、速度違反もなかったため、過失の程度は比較的軽微です。

- 事故の状況:事故は夜間に発生し、暗がりで歩行者を見落とすという、一般的な過失運転の事例です。

- 法的影響:過失運転致傷罪は、最大7年の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

この事例を通じて、過失運転致傷罪の適用基準と、事故の状況が法的影響にどのように関わるかを理解することが重要です。

法定刑と罪名の変更:過失運転致傷罪の法定刑と歴史的変遷

過失運転致傷罪に関する法定刑とその変遷について解説します。

過去の法改正は、交通事故に関する法的対応の厳格化を示しています。

- 過失運転致傷罪の現行法定刑

現在、過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役または100万円以下の罰金です(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。 - 法改正の背景

2007年の刑法改正以前、人身事故は「業務上過失致死傷罪(法定刑:5年以下の懲役・禁錮刑若しくは100万円以下の罰金)」で処理されていました。しかし、2007年の刑法改正で、刑法に「自動車運転過失致死傷罪(法定刑:7年以下の懲役・禁錮刑若しくは100万円以下の罰金)」が新設されました。更に、危険運転致死傷罪の条文が新設されました。

これは、交通事故による死傷事案の増加と社会的影響を受けた結果です。 - 2013年の法改正

2013年には、自動車運転死傷行為処罰法が新設され、過失運転致死傷罪から過失運転致傷罪が同法へ移されました。更に、危険運転致死傷罪が類型化され、一部厳罰化されました。

この改正は、交通事故に対するより厳格な法的対応を反映しています。

この法的背景を理解することは、過失運転致傷罪に対する現代の法的対応を把握する上で不可欠です。

不起訴・無罪・減刑を目指す

過失運転致傷罪に直面した際の弁護戦略について詳細に解説します。

目標は、不起訴処分または無罪判決を獲得することです。

- 証拠の収集と分析

弁護士は、事故の詳細な証拠を収集し、事故の状況や運転者の過失の程度を正確に分析します。

これには、事故現場の写真、目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像などが含まれます。 - 過失の程度の主張

過失の程度が軽微であることを証明するために、運転者の行動や事故状況を詳細に検証します。

速度違反やアルコール摂取がなかったことを明らかにすることはもちろんのこと、被害者側に帰責事由がなかったのか、道路の形状はどうだったか、等の検討が必要です。 - 被害者との和解

示談交渉を通じて、被害者との和解を図ります。ドライバーの多くの方は任意保険に加入しているかと思いますが、任意保険の適用範囲は民事上の問題のみである場合が多く、刑事上の責任を減刑するためには別途の対応が必要です。

和解が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。 - 法廷での主張

裁判になった場合、運転者の過失が事故の直接的な原因ではなかったこと、または過失が軽微であったことを主張します。

この弁護戦略は、過失運転致傷罪に直面した際に、最良の結果を得るための重要なステップです。

示談交渉と前科回避

過失運転致傷罪における示談交渉の重要性と、それによる前科回避の方法について解説します。

- 示談交渉の重要性

示談は、被害者と加害者が互いに納得する形で事故の解決を図る手段です。

示談の成立により被害者が被害届を取り下げることで、結果として不起訴処分につながることがあります。 - 刑事上の責任について

示談交渉では、治療費・休業補償・車両の修繕費などの民事上の賠償を行うだけでなく、刑事上の責任を負うべき被疑者(加害者)に対し刑事処罰を求めない旨の約定を示談書に盛り込むことができれば、検察官は被疑者を不起訴処分にする可能性が高くなります。。 - 弁護士の役割

弁護士は、示談交渉を円滑に進めるために重要な役割を果たします。

法的知識と経験を活かし、双方にとって公平な解決を目指します。 - 前科回避の可能性

示談が成立し、被害者が宥恕(加害者を赦す)ことで、検察官は不起訴にする可能性が高くなります。

これにより、前科を回避することが可能になります。

示談交渉は、過失運転致傷罪において前科を回避し、双方にとって最善の解決を図るための重要なステップです。

減刑と執行猶予の獲得

過失運転致傷罪における減刑と執行猶予獲得のための弁護戦略について説明します。

- 減刑のための主張

裁判において、弁護士は運転者の過失が軽微であったり、事故が不可避であったことを主張します。

また、運転者の社会的背景や反省の態度も重要な要素となります。 - 執行猶予の条件

執行猶予を獲得するためには、運転者が初犯であること、事故後の対応が適切であったことなどが考慮されます。

これには、迅速な救護措置や被害者との和解も含まれます。 - 被害者との和解の重要性

被害者との和解は、減刑や執行猶予を獲得する上で非常に重要です。

和解が成立すれば、裁判所はこれを運転者に有利な事情として考慮します。 - 弁護士の役割

弁護士は、運転者の事情を詳細に裁判所に伝え、減刑や執行猶予の可能性を高めます。

これには、運転者の人格や社会的貢献、反省の度合いを示す証拠の提出が含まれます。

減刑と執行猶予の獲得は、過失運転致傷罪において重要な目標です。適切な弁護戦略により、運転者にとってより良い結果を導くことが可能です。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

本記事では、神奈川県三浦郡で発生した架空の人身事故を例に、過失運転致傷罪とその弁護戦略について詳しく解説しました。

過失運転致傷罪に直面した際、適切な法的対応は非常に重要です。

このような状況では、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、交通事故・事件を含む刑事事件・少年事件を数多く経験してきました。

同事務所は、過失運転致傷罪をはじめとする交通事故に関連する刑事事件に豊富な経験を持ち、被疑者・被告人の権利保護と最良の解決を目指しています。

事故による刑事責任の問題、示談交渉、裁判対応など、幅広いニーズに応えるプロフェッショナルなサポートを提供しています。

神奈川県三浦郡にて、交通事故に関する法的問題でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で危険運転致死事件を起こしてしまい裁判で被害者参加制度が用いられた制度を想定

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で危険運転致死事件を起こしてしまい裁判で被害者参加制度が用いられた制度を想定

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で発生した危険運転致死事件を想定して、危険運転致死罪の法的側面と被害者参加制度について解説します。この記事では、事件の背景、法律の適用、被害者の権利に焦点を当て、法律専門家の視点から深く掘り下げていきます。

事例

神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、事件当日、横浜市保土ヶ谷区の飲食店で酒を飲んだのち、車を運転しました。その際、横断歩道を歩行していた歩行者に気付かず接触してしまい、歩行者は事故により死亡してしまいました。

この事件では、加害者はアルコールの影響下での運転し重大な交通事故を引き起こしました。

法律では、このような行為を重罪と見なし、加害者には厳しい刑罰が科されることになります。

特に、アルコールや薬物の影響下での運転は、運転者の判断力や反応速度を著しく低下させ、事故のリスクを高めます。

この事件の加害者は、そのような状態で運転し、結果として他人の死を招いたため、危険運転致死罪で起訴されました。

法的には、危険運転致死罪は故意犯ではなく、過失犯として扱われます。

つまり、加害者が死傷の結果を意図していなくても、危険な運転行為が原因で死傷が発生した場合、責任を問われるのです。

危険運転致死罪の定義

危険運転致死罪は、交通犯罪の中でも特に重大なものとされています。

この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に基づいて定義されています。

法律では、アルコールや薬物の影響下での運転、制御不能な高速度での運転、運転技能の欠如など、特定の危険な運転行為を行い、それによって人を死傷させた場合にこの罪が適用されます。

重要な点は、加害者が死傷の結果を意図していなくても、危険な運転行為が原因であれば、この罪が成立することです。

この法律の目的は、運転者に対して責任ある行動を促し、交通の安全を確保することにあります。

危険運転致死罪は、故意による犯罪ではなく、過失による犯罪として扱われるため、法的な解釈と適用には注意が必要です。

この罪には、一年以上の有期懲役が科されることが一般的で、事案によってはより重い刑罰が科されることもあります。

過失運転致死罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

危険運転致死罪:1年以上の有期懲役(アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で運転)

:15年以下の懲役(アルコール等の影響により正常な運転に支障が生じる恐れがある状況で運転し、実際に正常な運転が困難な状況に陥った)

被害者参加制度の概要

被害者参加制度は、刑事裁判において被害者により積極的な役割を与えるための制度です。

この制度は、2007年の法改正により導入され、被害者やその遺族が刑事裁判に参加し、意見を述べたり、証人尋問や被告人質問を行うことを可能にしました。

被害者参加制度の目的は、被害者の声を直接裁判過程に反映させることにあります。

これにより、被害者の立場がより適切に考慮され、裁判の公正性と透明性が向上することが期待されます。

被害者参加人は、裁判所に申し出ることで、裁判に参加する権利を得ることができます。

参加が認められると、被害者またはその代理人弁護士は、裁判の中で質問を行ったり、意見を述べたりすることが可能になります。

この制度は、特に重大な犯罪や被害者の権利が大きく関わる事件において、重要な役割を果たします。

被害者参加制度は、被害者の権利を保護し、裁判過程における彼らの声を強化するための重要な手段となっています。

被害者の権利と影響

被害者参加制度により、被害者は刑事裁判においてより大きな役割を果たすことができます。

この制度は、被害者が裁判過程で自らの経験や感情を表現する機会を提供し、彼らの権利を強化します。

被害者は、証人尋問や被告人質問に参加することで、事件に関する重要な情報を提供し、裁判の結果に影響を与えることができます。

また、被害者の意見陳述は、裁判官が判決を下す際の重要な考慮事項となり得ます。

被害者の参加は、裁判の公正性と透明性を高めると同時に、被害者自身の心理的な回復にも寄与することが期待されます。

この制度により、被害者は自らの声を直接裁判所に届けることができ、事件の解決に向けて積極的な役割を果たすことが可能になります。

被害者の権利と影響を考慮することは、刑事司法システムにおける公正とバランスを保つ上で不可欠です。

法的対応と弁護の重要性

危険運転致死事件やその他の刑事事件において、法的対応と弁護の役割は非常に重要です。

加害者にとって、適切な法的代理人の選択は、裁判の結果に大きく影響を及ぼす可能性があります。

弁護士は、法律に基づいて加害者の権利を保護し、公正な裁判を受けるための支援を提供します。

また、弁護士は事件の事実関係を明らかにし、適切な法的戦略を立てることで、加害者の立場を最大限に擁護します。

一方、被害者側にとっても、弁護士は重要な役割を果たします。

被害者側の弁護士は、被害者の権利を代弁し、裁判過程での被害者の声を強化するためのサポートを提供します。

特に被害者参加制度の下では、被害者側の弁護士は裁判における被害者の立場を明確にし、適切な質問や意見陳述を行うことが可能です。

このように、法的対応と弁護は、刑事裁判における公正と正義の実現に不可欠な要素であり、加害者と被害者双方にとって重要な意味を持ちます。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

本記事を通じて、危険運転致死事件の重大性と、被害者参加制度の重要性について理解を深めることができました。

交通安全は私たち一人ひとりの責任であり、法律はその守り手として機能しています。

また、被害者の声を裁判過程で適切に反映させることは、刑事司法システムの公正性を保つ上で非常に重要です。

このような複雑な法的問題に直面した際、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

ここで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部をご紹介します。

同事務所は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。

危険運転致死事件をはじめとする刑事事件において、被疑者・被告人の権利を守り、最善の結果を目指すための法的支援を提供しています。

一般に、被害者参加の刑事裁判ではより厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、危険運転致死事件を起こしてしまい、被害者参加の裁判が行われる可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

無免許運転に関する罪と罰:事例を交えて解説

無免許運転に関する罪と罰:事例を交えて解説

道路交通法によると、運転免許を持っていない状態で車を運転することは違法です。 この無免許運転には厳しい罰則がありますが、実際のところ何が問題なのか、どのような罰が科されるのかを事例を交えて詳しく解説します。

無免許運転とは

無免許運転とは、具体的には運転免許を持っていない状態で自動車を運転する行為です。 また、一度取得した免許が失効している場合や、適用外の免許(例えば、普通車の免許で大型車を運転するなど)で運転する場合も、無免許運転とされます。

御案内のとおり、我が国では該当する運転免許証を有していなければ、車やバイクで行動を運転することができません。

免許を有していない者が運転をした場合には無免許運転にあたり、道路交通法で以下のとおり処罰対象とされています。

道路交通法117条の2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1号 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者

無免許運転での刑事事件

無免許運転については、交通事故の増加と公共の安全への懸念があることから、捜査機関は事故を起こしていなかったとしても厳しく取り締まり捜査を行います。 運転免許を持っていない人が運転することで、交通ルールを守らない可能性が高く、それが交通事故につながるケースが多いからです。 特に近年では、無免許運転による重大な事故が社会問題となっており、これを防ぐためにも罰則が強化されています。

道路交通法は、社会の安全と秩序を守るために存在しており、無免許運転に対する罰則もその一環です。 こうした背景を理解することで、無免許運転のリスクとその罰則がどれだけ厳しいのか、その意義がより明確になります。

事例1:無免許での運転

事例として、20歳の大学生が友人の車を借りて運転し、交通事故を起こしたケースを考えます。 この大学生は運転免許を持っておらず、さらにはアルコールを摂取していました。 この場合、無免許運転だけでなく、飲酒運転にも該当するため、罰則は非常に重くなります。

このようなケースでは、無免許運転に対する罰則以外にも、飲酒運転に対する罰則が加算され、さらに事故を起こしたことで被害者に対する賠償責任も生じます。 さらに、このような事例は一般に広く報道されることが多く、社会的な信用も失う可能性があります。

違反した場合の罰則

無免許運転に対する罰則は、日本の道路交通法第64条に明確に規定されています。 無免許での運転に対しての罰条は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 これは無免許運転が単独で行われた場合の基本的な罰則ですが、他の違反(例:飲酒運転、過速運転など)が加わると、罰則はさらに重くなります。

また、無免許で運転して事故を起こした場合、刑罰だけでなく民事上の賠償責任も発生します。 この賠償責任は、被害者の治療費や損害賠償として請求される可能性があります。

事例2:罰金と刑罰

次に、40歳のサラリーマンが運転免許の更新を怠り、そのまま車を運転していたという事例を考えます。 このケースでは、単純な無免許運転であるため、最も軽いケースとされますが、それでも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 さらに、この事例では運転免許の更新を怠ったことが原因で、保険が適用されない可能性も高くなります。

もし事故を起こしてしまった場合、このサラリーマンは賠償責任も負い、大きな金額が発生する可能性があります。 このように、一見軽微に思える無免許運転でも、経済的・社会的なダメージは計り知れません。

関連する他の法律

無免許運転は、道路交通法だけでなく、刑法や民法にも関連してきます。 例えば、交通事故を起こした場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の定める過失運転致死傷罪に問われますが、危険運転致死傷罪に問われますが、無免許運転だった場合には同法の6条が定める「無免許運転による加重」が適用され、免許を有していて事故を起こした場合に比べてより厳しい刑事罰が科せられます。

また、民法においても、無免許運転によって人に対して損害を与えた場合、無免許運転でない場合に比べより重い賠償責任が問われることが考えられます。 この賠償は、医療費や慰謝料、その他の経済的損失を含む可能性があります。

まとめ

本記事では、無免許運転に関連する問題と罰則について詳しく解説しました。 具体的な事例を用いて、どのような罪や罰が適用されるのか、さらにはそれに伴うリスクと責任についても触れました。 無免許運転は単なる違反行為ではなく、広範な影響を及ぼす可能性があるため、その重要性と厳罰化の背景についても説明しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。 無免許運転や飲酒運転、その他の交通違反から生じる問題に対して、専門的なアドバイスとサポートを行います。 経験豊富な弁護士が在籍しており、どんな状況においても最善の解決策をご提案します。 お客様の権利を守るため、最良の戦略と効果的な法的手段を用いてサポートを致します。

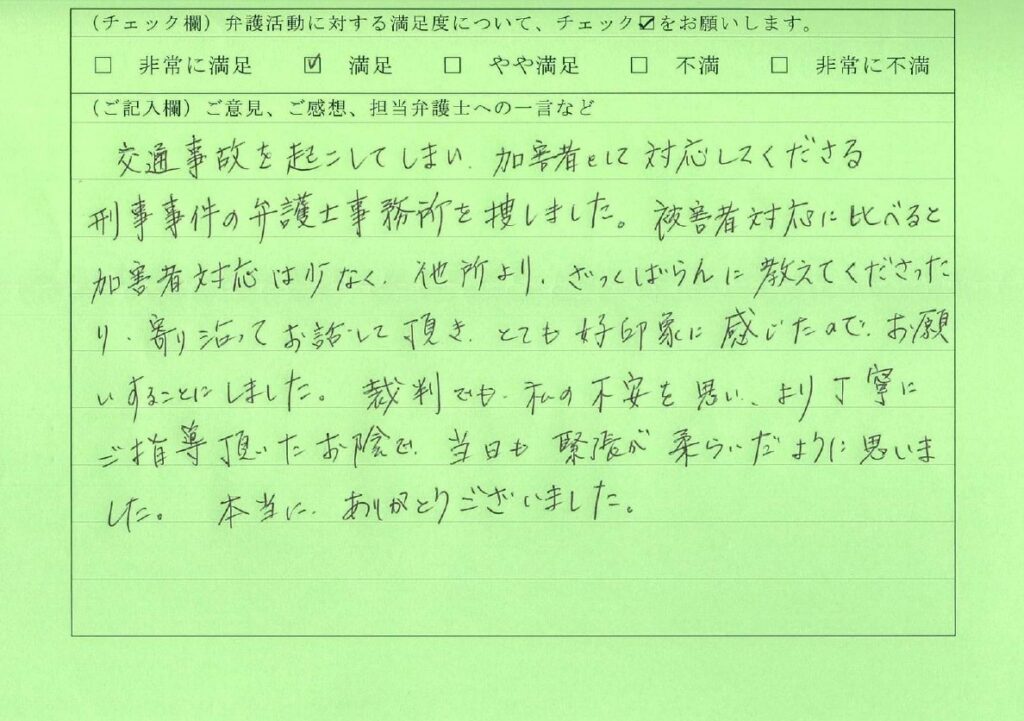

【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決

【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決

死亡事故を起こしてしまい裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。

Aさんは事件当日、横浜市神奈川区の路上を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていた自転車に乗ったVさんに接触してしまい、Vさんは頭部を強打したことで搬送先の病院で死亡してしまいました。

Aさんの通報を受けて臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は、Aさんを死亡事故(自動車運転過失致死罪)で在宅捜査しました。

事故後、AさんはVさんの遺族に謝罪し葬儀に参列したいと考えていましたが、Vさんのご遺族はそれを拒否しました。

Aさんは任意保険に加入していたため保険会社に対応を任せていましたが、担当検察官から起訴する旨説明を受け、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談を受け、弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【車での死亡事故】

今回のAさんの事故は、横断歩道を渡っていた自転車に乗車中のVさんに接触し、その事故を受けてVさんが死亡してしまった、というものです。

自転車が横断歩道を横断する行為は禁止されていないことから、歩行者の横断を妨害しなければ、自転車も横断歩道を横断できます。

そして横断歩道を横断しようとした歩行者や自転車を見かけた場合、車やバイクの運転手は、横断歩道の手前で停車して横断を優先しなければなりません。

Aさんの場合、前方を注視せず、横断歩道を横断している自転車に接触したことから、運転上必要な注意を怠り、Vさんを死亡させたとして、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

なお、運転に際してお酒や薬物の影響を受けて運転していた場合や制御できないほどの高速度で走行していた場合などには、危険運転致死傷罪が適用され、さらに厳しい刑事処罰を科せられます。

【執行猶予を求める弁護活動】

Aさんは初犯でしたが、見通しの良い横断歩道での事故であり、被害者が死亡しているという結果の重大性、任意保険に加入していたことで遺族に対し弁済はできているものの示談等が出来ていない、という事情から、厳しい刑事処罰が科される可能性がありました。

そのため弁護士は、裁判で

・事故後すぐに消防局に通報する等Aさんができる限りの対応をしていること

・Vさんの遺族への謝罪や弁済の意向があること

・任意保険に加入していたことから、遺族への弁済ができていること

・Aさんが反省していて、車を処分するなど目に見えるかたちで反省の意を示していること

・職場へ報告しており、退職金に影響する可能性が高く社会的な制裁を受けていること

等を主張しました。

結果的に、Aさんには執行猶予付きの禁錮刑が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事裁判を回避する(不起訴などを目指す)弁護活動だけでなく、起訴され刑事裁判を受けることは避けられないが裁判での情状弁護により執行猶予付きの判決を求める、という弁護活動を数多く経験しています。

神奈川県横浜市神奈川区にて、人身事故・死亡事故を起こしてしまい、執行猶予付きの判決を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】あおり運転で不起訴処分

【解決事例】あおり運転で不起訴処分

あおり運転をしたことで逮捕された事件で不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。

Aさんは事件当日、海老名市の路上を自家用車で走行中、Vさんが運転する車が気に入らないと考えVさんの運転する車の前方に回り込んで停車させたのち、Vさんに対し降車を求めたうえ、Vさんの胸倉を掴みました。

Vさんの車の同乗者が110番通報し、臨場した海老名市を管轄する海老名警察署の警察官はAさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。

その後勾留されることなく釈放されたAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を利用され、その後弁護を依頼されました。

弁護士は、捜査機関を通じてVさんの連絡先を弁護士限りで伺い、Vさんに連絡しました。

Vさんは当然のこと乍らお怒りで、Aさんの謝罪文を求められました。

そこで弁護士は、Aさんに謝罪文の作成を指示し、内容については添削のうえ、Vさんにお送りしました。

Vさんは謝罪文を確認したうえで、示談に応じてくださるということになりました。

最終的に、AさんとVさんの間では、VさんがAさんに対して厳しい刑事処罰を求めない旨の約定を含む示談書が締結され、その内容を踏まえ検察官はAさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【あおり運転と暴行罪】

Aさんの行為については、

①Vさんの車を停止されるまでに行ったあおり運転行為

②Vさんを降車させて胸倉を掴んだ暴行

の2点が問題となりました。

①あおり運転

昨今問題となっている、いわゆる「あおり運転」について、令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、厳罰化がなされました。

道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

イ 第17条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為

ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為

ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為

ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為

チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為

ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為

同法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4号 次条第1項第8号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

一般道でのあおり運転の場合、道路交通法117条の2の2により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

また、高速道路で被害車両を停止させたり交通の危険を生じさせたりするような行為については、更に悪質なあおり運転として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

②暴行

AさんがVさんの胸倉を掴んだ行為は、暴行罪に該当します。

条文は以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

胸倉を掴む行為については、判例で不法な有形力の行使(暴行)に当たるとされていることから、暴行罪が成立します。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

当事務所の弁護士は、あおり運転や暴行罪といった被害者のいる事件での示談交渉の経験が豊富です。

神奈川県海老名市にて、あおり運転をした嫌疑で逮捕されたのち釈放されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】人身事故で被害者が死亡

【解決事例】人身事故で被害者が死亡

車で歩行者に接触してしまい被害者が死亡してしまったという人身事故で執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。

Aさんは事件当日、横浜市保土ヶ谷区内の公道で自家用車を運転していたところ、歩行者のVさんが信号機のない横断歩道を渡っていることに気付かず、停止することなく走行してしまい、Aさんの自家用車とVさんが接触する人身事故を起こしてしまいました。

Aさんはすぐに降車して警察署と消防署に通報しましたが、Vさんはその後死亡が確認されました。

臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死事件の被疑者として在宅で捜査を行い、検察官送致(いわゆる書類送検)しました。

Aさんは検察官から「起訴したら通知が届くから」と説明を受けたため、その後の見通しや必要な対応について、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

弁護士は起訴されることを前提に、裁判の流れや弁護人として聞く内容・検察官から聞かれるであろう内容を丁寧に説明し、Aさんは過度な緊張をしない状態で公判期日を迎えることができたようです。

結果的にAさんには執行猶予判決が言い渡されたことについても、大変感謝されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故で被害者が死亡してしまった場合】

自動車やバイクなどを運転していた場合、ちょっとした不注意であっても、人を死傷させてしまう恐れがあるということは御案内のとおりです。

警察庁Webサイトの統計表によると、令和4年中の交通事故の件数は30万1193件で、交通事故による死者数は2,610人でした。

最も死者数が多かった昭和45年の数字(16,765人)に比べるとその数は大幅に減っているとはいえ、いまなお人身事故で命を落とす方が居られることは事実です。

自動車やバイクを運転していて歩行者や事故相手方の車両に乗車していた方、自身が運転する車両の同乗者が死亡した場合、いわゆる死亡事故について、以下のとおり規定されています。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

※飲酒や薬物の影響を受けて運転し、被害者を死傷させた場合、さらに厳しい「危険運転致死傷罪」に処されます。

【死亡事故での刑事裁判】

今回の事故は死亡事故であり、しかも事例の場合は歩行者が横断歩道を渡っていた際に被害に遭ってお亡くなりになったという死亡事故であることから、裁判官が厳しい刑事罰を科す必要があると判断する可能性が極めて高いものでした。

Aさんは対人対物無制限の任意保険に加入していたためVさんのご遺族に対する被害弁済はなされましたが、直接の謝罪は受け入れないというご意向で、Aさんの謝罪のお気持ちは直接お伝えすることができませんでした。

裁判でAさんは自身の不注意により生じた死亡事故であることを認めた上で、弁護士は直接の謝罪は叶わなかったもののAさんが事件を重く受け止めとても反省していること、保険会社を通じて被害弁償がなされていること、(事故後に運転免許が取り消されたのち)運転免許の再取得の意向はなく二度と運転をする意思がないこと、国家資格等の兼ね合いで社会的制裁を受ける可能性があること等を丁寧に説明しました。

人身事故の場合、前科前歴がない場合でも実刑判決を受ける可能性があります。

しかし、Aさんの事例では、執行猶予判決を宣告されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

当事務所の弁護士は、人身事故で被害者が死亡してしまったという「厳しい刑事罰が見込まれる裁判」を数多く経験してきました。

Aさんの事例では被害者のご遺族は謝罪を拒否されていましたが、反対に事故後すぐに謝罪や賠償を求めるご遺族が居られることも事実です。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、自動車やバイクを運転していて人身事故を起こしてしまい、残念乍ら被害者がお亡くなりになったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。